ブログ

SMART Tools IASTMとは?

SMART Tools、IASTMとはInstrument-Assisted Soft-Tissue Mobilizationの略称です。

リハビリテーションの先進国、アメリカやイギリスなどでは筋肉や靭帯など、

軟部組織の治療として使用されている主流のテクニックです。

メジャーリーグをはじめとするプロアスリートにも多く採用されています。

私たちの身体は、筋肉以外にも骨、腱、靭帯、内臓、

血管、神経などは膜に包まれています。

膜は主に引っ張りに強いコラーゲンと

伸縮性に強いエラスチンで構成されています。

筋肉の膜で例えると、長時間の同じ姿勢や

無理な姿勢などで起こる筋肉の緊張や血行不良、

またハードなスポーツなどで筋肉の使いすぎによる

ストレスで癒着を起こしてしまった場合にそれらの

癒着を取り除き、血液やリンパの循環改善、

関節可動域の拡大、痛みや疲労を除去する方法です。

筋肉の上にある筋膜が柔らかくなり滑りを良くすることで

筋膜の伸縮性がよくなり、動きやすくなります。

TAWAN BLUEは治療院ではありませんので、主な使い方としては

・首肩凝り

・腰、股関節、膝などの痛み

・むくみ

・四十肩後の運動

・スポーツ前後のメンテナンス

で使用します。

中国伝統医学のカッサを近代的に発展させたものと言われているようです。

IASTMを使用し、凝りや癒着しているところを探し(筋膜制限の検出)、ほぐしていく(軟部組織の線維症)のが主な使い方です。

・凝り

・疲労、冷え

・血行不良

・自律神経の乱れ

・正しい姿勢作り

・トレーニングの効果向上

・スポーツパフォーマンスUP

・運動前後のケア

などが期待できるのです。

この器具だけ購入して使用することもできるのかもしれませんが、

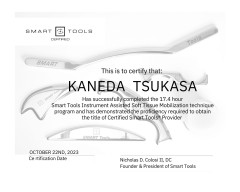

米国資格である

SMART Tools 認定資格を取得しています。

SMART Tools は医療系国家資格保持者やアスレチックトレーナーなどが取得できる資格になります。

手で行う施術がメインではありますが、上手く使うことでより効果的にお身体を楽にすることができる器具です。

【注意事項】

器具の特性上、肌が赤くなることがあります。

これは、良い症状で数日で消えるのですが、赤みが気になる方や部位は注意が必要です。

ディープアロマオイル限定で行っておりますが、むくみや腕の疲労など衣服を脱がなくても行える場合はボディケア&ストレッチでも行うことが可能ですのでご興味がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

TAWAN BLUEで使用している精油(エッセンシャルオイル)は?

精油って聞いても、日頃から使っていないとわからないですよね。

アロマオイルマッサージも香りだけと思っていらっしゃる方が大半なのは無理もないと思います。

精油はフランスでは薬局で販売されているほどのもので、漢方的な感じなのでしょうか。

そう聞くと、精油もなにやら身体に働きがありそう!って思いますよね♪

精油も、イギリス式は香り、フランス式は薬効を活用します。

この精油(エッセンシャルオイル)は、植物の葉、花、茎、実、樹皮などの組織にある油のうと呼ばれる小さな袋から抽出した揮発性の液体のことです。

※ネットより引用しました

これはペパーミントの葉を拡大した画像です。この白く丸い部分が油のうで、ここに精油が含まれているんです。

植物にもよりますが、エッセンシャルオイルは原料の1〜3%かそれ以下しか含まれていません。

つまり100gの植物から3g以下しか抽出できず、ローズに関しては0.01%と言われていますので、たった5mlの瓶でもどれほどのローズを使用しているのかは、具体的な数字はわからなくても相当な量ということはお察しいただけるかと思います(^_^;)

ちなみに、サロンにも置いていますローズ、1滴に約50本のバラの花びらを使用している換算とのことです。

そう考えたら、精油が安いわけがないんですよね。

安く済ませるために、ローズと同じ芳香成分であるゲラニオールを含むゼラニウムでカサ増ししているなんてこともあるようです。

その他、遺伝子組み換えで植物を大量生産したり。

確かにこの方が安定して同じ香り、同じ大きさの植物ができます。ただ、個性がないのです!

TAWAN BLUEで使用しているブランドの精油は、当然ですが遺伝子組み換えはしていません。また農薬も一切使っておらず、今までも農薬を使ったことのない土地でしか栽培しません。

ラベンダー畑の綺麗な写真を見たことがある方もいらっしゃると思います。

とっても綺麗なあたり一体が紫色なラベンダー畑は遺伝子組み換えのようです。

精油で使用しているラベンダー畑は、背もまばら、花のつき方もバラバラの写真映えは一切しない畑でした。

量産するには均一な成分で作る必要があるので決して悪いというわけではないんですが、大切なお客様に使うものだからこそ、身体に悪影響を及ぼす可能性があるものは使用したくありません。

いつもご利用されているお客様の場合は、同じラベンダーでも瓶が変わると、

「あれ?今回の前と違う香り」

と気づく方もいます^ ^

これも個性ですよね♪

そして雑貨屋さんである安いアロマオイルは、エッセンシャルオイルではなく、アロマ合成品なのでご注意ください!

アロマセラピーで使用する場合は、植物の芳香成分が重要になります。

この芳香成分がしっかりと含まれた精油は、世界で2%ほどしか流通されていないものです。

香りだけを楽しむなら、芳香成分がわずか、または含まれないものもあります。

身体に浸透し、血液に乗って全身をめぐるということを目的に使用するならセラピーグレードを使用する必要があります。

ディープアロマオイルコースの時のブレンドでは、

思っていた香りと違う!

なんてことも皆さまありますが、楽しく選んでくださっています^ ^

個人サロンだからこそできることでもあるなと今までサロン勤めしてきた中で思います。

大きなサロンにもTAWAN BLUEのような小さなサロンにもそれぞれ良いところがあります♪

今、あなたに必要なものが得られるサロンが見つかると良いですね^ ^

もしそれがTAWAN BLUEなのであれば、全力でケアいたします!

SMART Tools認定資格取得しました

本当は、去年取得しようとしていたのですが、先日『SMART Tools認定資格』を取得しました。

IASTMとは?

Instrument Assisted Soft Tissue Mobilizationの略で、

器具を使用し、柔らかい組織(軟部組織)に対してアプローチをかける際に特化しているツールのことです。

ハードな運動での炎症や長時間の同じ姿勢(長時間負荷の加わっている背中や、圧迫が続くお尻・もも裏)は、身体の中の水分(細胞外成分)の粘性が増してネバネバ状態に。

サラサラって聞くと滑りが良さそうですが、ネバネバって動きにくそうですよね?

まとわりついてそう・・・

このネバネバした状態はその場所の筋肉の伸びを悪くするだけではなく

隣り合っている筋肉や腱など広範囲にわたると本来の筋肉の動きが邪魔されてしまい

別々に動くはずの筋肉がひとかたまりになってしまいお互いに足を引っ張ってしまいます。

正常な身体を動かすには、筋・腱・靭帯などの軟部組織の可動性が必要になります。

このネバネバによってくっついた(癒着)場所や凝りで固まっている場所を解放(リリース)させるために使用します。

「動きやすい身体」を作ることで、

・高いところのものを取る時

・後ろを向く時

・服の着脱

など、ほんのちょっとした日常の動作も不快なく楽にできていることで身体にかかるストレスを軽減させることで生活が変わる。

と思うのです。

・慢性的な首肩こり腰痛

・肩こりによる頭痛

・五十肩後、腕があがらない

・運動前後のケア

など。

ギックリ腰になりそうだからちょっとTAWAN BLUEでほぐしてもらおう

そんなサロンになれたら嬉しいです^ ^

日曜日に学んできたのは

先日の日曜日、東京へ弾丸でセミナーを受講してきました。

実はこのセミナー、去年から検討していたんですが、去年は「今じゃない」となり受講を先延ばしにしていました。

その後、今年1月にはタイへよりアロマオイルトリートメントを深めるために1週間学びに行き手での施術と精油を重点的に高めていました。

その中で、TAWAN BLUEをご利用いただいている中心的なお客様の特徴があり、やはりそれにはこの手法はあったら有効、さらにご満足いただける、そして何よりもTAWAN BLUEで意識している

動きやすい身体

へ大きく近くと判断し、お客様にもちらほらと「こういうのご興味ありますか?」と聞くとご興味があるようでしたので、思い切って学ぶことにしました。

IASTM(器具を用いた軟部組織リリース)です!

こちらのステンレス器具は、アメリカのFDA承認のツールです。

〜アメリカFDAとは〜

アメリカの食品医薬品局という連邦機関がしめす医薬品をはじめとした製品管理の基準のこと。

手術用メスと同じ素材でできているので金属アレルギーの方も安心して使用できます^ ^

このSMART TOOLSという機関の「IASTM SMART TOOLS 」の認定資格を取得しました!

リハビリやアスリートで使用することが多いツールですのでリラクゼーションサロンにはあまりないこのツール^ ^

TAWAN BLUEでは動きやすい身体を目的とされている方に、このツールを使用してより可動性の高いお身体作りを行っていきます♪

詳しくはまた少しずつご紹介していきますね!

お楽しみに♪

アロマのあるサロンのイメージって

アロマを取り扱っている個人サロンのイメージって、

〜観葉植物など植物に囲まれて、茶色を基調とした柔らかい色合いの空間〜

って完全勝手なイメージですが、パッと言われたら自分はそんな印象があります( ^∀^)

正直、

TAWAN BLUEはそんな空間ではないです^^;

グレーや名前にもあるブルーを基調としたかったこともあるのですが。

この空間を気に入ってくださっているリピーター様が多いので嬉しいです^ ^

何度も投稿している通り、精油って香りベースのイギリス式と芳香成分を活用するフランス式があり、日本ではイギリス式のサロンのイメージが強いと思います。

TAWAN BLUEはフランス式のアロマオイルマッサージです^ ^

小さい時から運動をしていて、トレーニングをする機会や、社会人になってからはフィットネスクラブで働いていたこともあるので、身体についてもともと興味があったんですが、学生の頃からフランス式精油を知っていたかったなと思うほど、香りだけではない薬効成分を活かした精油の使い方がオススメなんです。

もちろん、お客様とのカウンセリングや表情など様々な角度から、心、身体、どこからの疲労かも考えます。

それに合わせたボディケアを行うようにしているので人によって違うのですが、現状多くのお客様が慢性的な凝りでお悩みの方なのです。

今ほぐしている時だけが気持ち良いのではなくて、仕事や日常生活が楽になるようにしたい。

そのために、治療はできないけど最大限の努力をしたいと思う中で、自分が今まで関わってきているトレーニングなどの観点も踏まえたボディケアを行うことを選びました。

週末には整骨院やパーソナルジムなどで行われるような手法も学びに行きます。

煌々と明るい病院のような空間でもなく、ただ痛いだけではないのもリラクゼーションサロンならではなのかなと思います^ ^

慢性的な首肩こり、腰痛でお悩みの方。アロマオイルで深部までほぐしてほしい方へ

明日が楽になるような身体作りを行うサロンとしてTAWAN BLUEはあります^ ^