ブログ

沖縄男性初、ナードジャパン アロマインストラクター

2025年秋試験にて

ナードジャパン、アロマインストラクター資格試験に合格しました。

沖縄県では初となる男性アロマインストラクター

になりました。

フランス式アロマテラピーに出会い、

お客様へご提供をする中で

より的確に必要な精油をご提案、使用するために

どういうメカニズムで体に働いているのか?

植物が精油という物質を作る原理は?

など科学的な部分を深めたいと強く思い

ナードジャパンで学ぶことにしました。

インストラクター試験は春と秋のみ。

1年でインストラクター試験に合格する

という目標で2025年は突き進みました。

ナードジャパン(NARD JAPAN)は

精油を「香り」はもちろん、

成分・作用・安全性を科学的に学び

正しく伝えることを大切にしている

アロマテラピーの専門教育機関です。

僕がサロンで目指しているのは

「予防・未病」という考え方で

大きな不調が出る前に

心や体の小さなサインに気付き

気分も体も軽やかに過ごせる状態を大切にしています。

お客様一人ひとりの体調や目的に合わせて

「なんとなく使うアロマ」

ではなく

「安心して取り入れられるアロマ」

をご提案しています。

また、

医療機関・治療院・リラクゼーションサロンが

それぞれの強みと専門性を活かしながら

予防・未病の分野に関わっていけたらいいなと

考えています。

その中で、僕は

アロマ・ボディケアセラピストという立場から

お客様の心身の健康をサポートしていきます。

これまで支えてくださった皆様に心より感謝いたします。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

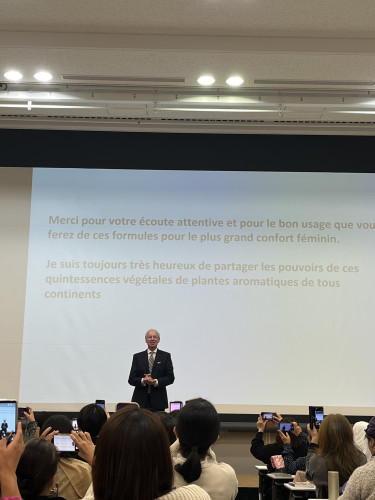

ナード アロマセラピーセミナーに参加

12月13日(土)、14日(日)は東京で開催された、ナードジャパン主催のアロマセラピーセミナーに参加しました。

それにしても東京寒い!

出発の際、沖縄からは半袖だったので全然違う気温に驚きです。

初めての参加だったのですが、参加者数が数百名規模でした。

300名はいそうな気がする。

そして、ほぼ女性。男性は数えられそうなほどでした。

精油メーカーであるプラナロム社の社長ドミニック・ボドゥー氏による2日間のセミナーでした。

1日目

「女性ホルモンバランスとアロマケア〜精油で整える心と体〜」

2日目

「ドミニック・ボドゥーの愛する12の精油たち」

10:00〜16:30までみっちりと講義でした。(休憩含む)

色々と勉強になったのですが、「補完」という言葉が印象的でした。

精油ブレンド1つでも、痛みにはこの精油、炎症にはこれ!

ではなくて、痛み1つとっても、それぞれ痛みへのアプローチ方法が異なる精油を使うことで補うことができる。

これからのブレンド方法が自分の中で大きく前進できそうと感じました。

そのためにも復習と勉強ですね。

根本的な体質改善のためには、原因を理解する必要があります。

例えば、月経困難症、月経前症候群など女性ホルモン様作用の精油はこれ!

という選び方ではなく

そもそも月経困難症とはどういう状況ななのか?

精神面ではどうなのか?

もちろん人によって症状は異なるかもしれませんが、原因を理解していると自ずと必要な精油が出てきます。

提案するセラピストとして、きちんと理解してより適切な精油をご提案できるよう頑張ります!!

ドミニック・ボドゥー氏

男性セラピストでアロマと本気で向き合う理由

大切なお客様のお身体に触れるからこそ、

最低限の学びは必要だと思っています。

僕は、ただ気持ち良いだけのボディケアで終わらせたくありません。

根拠を持って、心と体を整える

それが僕にとってのアロマです。

精油の作用や体内での働きを理解し、必要なタイミングで、必要な精油を届けること。

そのために、今も学びを続けています。

でも、現実として、

リラクゼーションサロンという枠に入るとその違いが見えなくなってしまうことがあります。

実際はサロンによって想いや方法は全く違うのに外から見ると同じに見えてしまうんですよね。

アロマは香りだけじゃない

アロマと聞くと、

「今日の好きな香りを選んでください」

というスタイルをイメージされる方も多いと思います。

その方法が悪いわけではありませんし

香りの好みは心の状態を映す鏡でもあります。

何よりも

嗅覚刺激は脳に最短距離で届き、自律神経や感情に大きく影響する

だから香りはとっても大切です。

ただ、

僕のサロンでは

好きか嫌いかだけでは精油を選んでいません。

皮膚から吸収された芳香分子が体の中でどんな働きをするのか

筋肉や神経、免疫、ホルモンにどう関わるのか

有機化合物と官能基という科学の視点からも考えて選びます。

筋肉を緩める方法!?

例えば、筋肉を緩める方法ひとつにも意味があります。

・リラックスして副交感神経が優位になることで緩む

・カルシウムイオンの放出を抑え、筋収縮そのものを穏やかにして緩む

方法があります。

お客様の

・生活リズム

・疲れの種類

・ボディケアのタイミング

など様々な状況によって必要な精油は異なります。

だから僕は、お話をしながらその瞬間に必要な精油を選んでいます。

必要としてくれる人を最適な状態へ

ボディケア後に

「また明日から頑張れそうです」

「今日はぐっすり眠れそうです」

「すごく楽になりました」

そんな言葉をいただくと心が満たされます。

僕自身、その瞬間に何度も救われてきました。

誰かの明日を少しでも軽くしたい。

それだけ。

アロマは香りと体に働きかける仕組みを活用。

男性セラピストも一括りではありません。

僕はこれからも、

必要としてくれる人の心と体を

その人らしい状態へ整えるために

メディカルアロマを届け続けていきたいと思います。

試験終了

先週、ナード・ジャパン、アロマインストラクター二次試験で大阪へ行ってきました。

二次試験は、口述試験。

この資格に合格すると、ナード・ジャパン/アロマアドバイザーを講師として教えることができるようになります。

講師として活動するために、アロマアドバイザーまたはアロマ初心者の方へわかりやすく伝えることができているか。

を確認する試験でした。

試験10日前にそれぞれの課題がメールで届き、準備をします。

自分が説明しやすく、そして聞き手にもわかりやすいように。

資料も準備して試験に挑んできました^ ^

今回の受験者は12名。

一次試験では20名ほどはいた記憶なので、二次に進めなかった方もいらっしゃるということですね。

一次試験では80点以上で合格。クリアできないことも珍しくはないと言われている資格試験です。

自分を除く11名の受験者と試験官2名の前で話すのですが、僕は2番目の発表だったのですが、個人的には早めで良かったです。

無事?終えたので後は結果を待つのみ!

2025年の締めくくりに良いクリスマスプレゼントが届くことを願って待つのみです。

去年の今頃に2025年はナード・ジャパンのインストラクターになる!と決心し、2つのスクールに問い合わせ。

来年1月からスタートして9月のインストラクター試験を目指したいです。

と伝えると、どちらの先生にも

大変ですよ?大丈夫ですか??

と言われました。

でも、2年も3年もかけたくはない。1年で!と思っていたので、問題ないと答え今に至ります。

正直、9月頃は疲労や焦りもありました。

この1年、資格取得はもちろんですが、

勉強をしてきたことで、お客様への精油のご提案が段違いに成長できていると実感しています。

そして今回の勉強でさらに深めたいことも浮き彫りになりました。

今回の合否とは別に、来年もやるべきことを着実に前に進んでいきます!

試験後はお疲れ様会♪

二次試験に向けて

今年の大きな目標として、

ナード・ジャパン(NARD JAPAN)

インストラクター資格取得

があります。

ナード・ジャパンは、

1998年から日本でメディカルアロマの教育を

広めてきた老舗団体の1つです。

成分や薬理作用など科学的な視点を重視した

カリキュラムで医療重視者やセラピストからも

信頼されており、

香りのリラクゼーションだけでなく、

根拠あるアロマを学べる先駆け的存在として

評価されている団体です。

初級に当たるアドバイザー資格を2月に合格し、

毎年春と秋に開催されるインストラクター試験の今年秋試験を受験中です。

一次試験の筆記では、

✅精油の化学

✅精油各論(60種程度)

✅アロマに関係する生理学

✅メディカルアロマ基礎理論

✅芳香植物学

✅キャリアオイル・ハーブウォーターの基礎

✅事例問題

✅法律・安全

などが出題範囲でした。

無事、筆記試験も合格し二次試験の準備をしている段階です。

二次試験は、口述試験。

実際に人の前で与えられた課題について15分でわかりやすく説明をします。

小学生以来の模造紙

パソコンを使わずに行うのは

最近ではあまりないかもしれない試験ではありますが

良い経験になると思います。

試験が28日で課題発表が18日

10日間で資料の準備と話す内容をまとめます。

この1年、間違いなく精油の扱い方もレベルアップしました。

同時に、大切なお客様の心身に関わることだからこそ

もっと理解を深めた方が良い。

とも感じています。

まずは、なんとか今年の勉強での目標を達成できるように頑張ります!